いよいよ新しい少額投資非課税制度(NISA)の開始まで秒読みに入った。すでにNISA口座を持っている人は、さっそく新しいNISA口座での投資信託の積み立て設定を終えた人もいれば、この年末年始にじっくりと商品を吟味しようという人もいるだろう。投資初心者はどのように投信を選べばいいのか、ポイントを解説した。

【新NISAで買える投信、まとめてチェック】

生涯投資枠1800万円をフルに活用

投資初心者が新NISAを使う場合、最初に覚えるべきことが一つある。それは「投信を活用する」ということだ。新NISAには「成長投資枠(年240万円)」と「つみたて投資枠(同120万円)」の2つがある。成長投資枠で株や不動産投資信託(REIT)、上場投資信託(ETF)を買うだけだと、非課税で投資できる上限が1200万円までに制限され、生涯投資枠の1800万円をフルに使いきれないからだ。

成長投資枠は「株を買う枠」だという誤解があるが、実は投信の積み立てもでき、投信だけで生涯投資枠を全て埋めることも可能だ。成長投資枠では約2000本、つみたて投資枠では約270本の投信を買える。どのような視点で投信を選べばいいのか。

国際分散、長期、積み立てが基本

初心者はあまり悩まず「最初は幅広い銘柄に分散投資できるインデックス投信を、長期で積み立てる」と覚えよう。投資で失敗しないコツは「分散」にあるが、投信なら1本で多くの資産に分散投資できる。代表的なのが全世界株型のインデックス投信だ。世界各国(国際分散)の数千の個別株(銘柄分散)に投資したのと同じ効果が得られる。

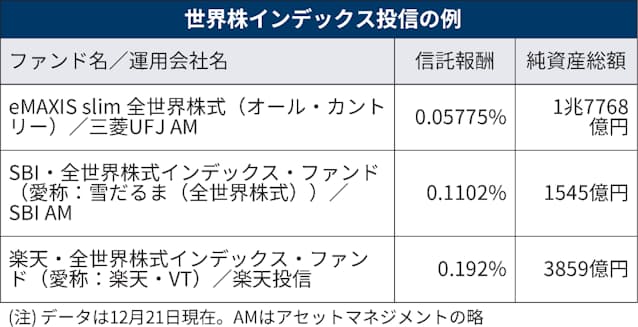

投信を持っている間は信託報酬という手数料がずっとかかるが、インデックス投信はこれが低いのも魅力。株価指数などに連動するよう機械的な運用を行うためで、しかも運用会社の信託報酬引き下げ競争によって、驚くほど低いものも登場している。

この投信積み立ては毎週、毎月など決まったタイミングで、毎回同じ額で投信を買い続けることで、一度にまとめて買うのと違って高値づかみを避けられる(時間分散)。相場下落時には投信が安くなっているので多くの量が買え、相場が回復したら後で大きく増える可能性がある。これが「ドルコスト平均法」と呼ばれる投資法だ。

全世界株型をベースに自分なりに味付け

投資信託の手数料には①購入時手数料②運用管理費用(信託報酬)③信託財産留保額――の3つがある。2024年からつみたて投資枠に変わるつみたてNISAの対象投信は、基本的に購入時手数料がかからず(ノーロード)、信託財産留保額もない。従って同じ指数に連動する投信なら、信託報酬が低く、純資産が安定して増えているものを選ぶのが定石だ。

よくある質問が「ここ15年くらいは米国株投資が高成績だった。全世界株インデックス投信だけでいいのか」というもの。今後も米国株の好調が長く続くと考える場合は、S&P500連動など米国株インデックス投信を選んでもいいだろう。ただ、先行きのことはよくわからないと考えるなら全世界株インデックス投信が有力な選択肢となる。

全世界株ならインドなど新興国の成長もある程度取りこめるうえ、多くは米国株の組み入れ比率が約6割以上などと高いため、足元の米国の堅調ぶりを取り逃がす恐れもない。特に人気なのが三菱UFJアセットマネジメントの「eMAXIS slim 全世界株式(オール・カントリー)」だ。「オルカン」という略称で呼ばれる。

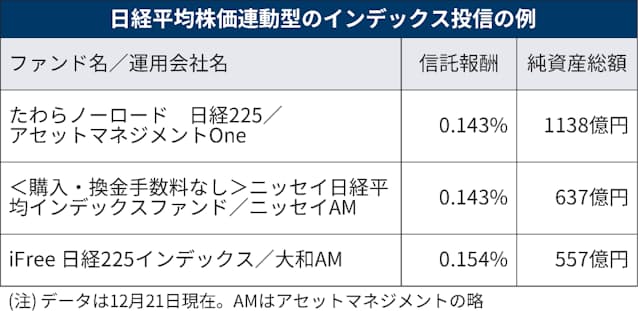

日本株にも投資したいなら

ただし、オルカンの日本株の割合は5.5%しかない。日本株も重視したいなら、全世界株型に加えて日本株インデックス投信を購入して「味付け」をする手もある。毎月10万円積み立てられる場合は、例えばオルカンを8万円、日経平均株価のインデックス投信を2万円といった形にすれば、日本株の比率を24.4%まで高められる。

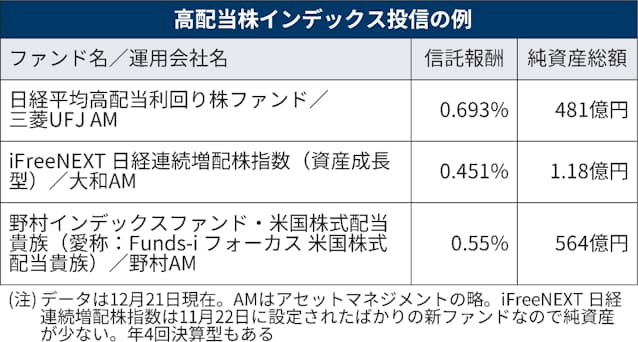

自分の投資スタイルに応じて味付けする方法は他にもある。例えば高配当株インデックス投信だ。高い配当を出し続けられる企業は業績も堅調で、「株主還元を重視する企業だ」と評価され、株価も上がりやすい傾向がある。新NISAでも高配当株は狙い目の一つになりそうだ。

高配当株に分散投資

実際、14年に一般NISAが始まったときには武田薬品工業、キヤノン、NTTドコモ(20年に上場廃止しNTTの完全子会社化)など当時のメジャーな高配当株が多く買われた。米国には数十年にもわたって連続増配を続ける「配当貴族」という銘柄群があり、株価指数にもなっている。こういった高配当株だけで構成する株価指数に連動する投信を、積立額の一部で組み込むわけだ。

ただこれらのインデックス投信はストレートなインデックス投信に比べ、信託報酬が高め。またこれらを組み込むことで、全体に占める日本株や米国株の比率が高くなっていくことにも注意しよう。

ある程度インデックス投信での積み立てに慣れたら、アクティブ投信に注目してもいいだろう。ファンドマネジャーと呼ばれる専門家が銘柄選びや入れ替えを行うので信託報酬は高くなりがちだが、中には市場平均をはるかに超える成績を出すものもある。ただ、日本ではインデックス投信に勝っているアクティブ投信は2割もないとされている点には注意したい。

【関連記事】

新NISA、投資初心者でもわかる投資信託選びのポイント - 日本経済新聞

Read More

No comments:

Post a Comment